有機栽培って?

いろんな考え方があるのは承知していますが、国の定義を紹介します。有機農業は「有機農業の推進に関する法律(2006年施行)」で次のように定義されています:「有機農業」とは、化学的に合成された肥料及び農薬を使用せず、遺伝子組換え技術を利用しないことを基本とし、農業生産に由来する環境への負荷をできる限り低減することを旨として行う農業をいう。

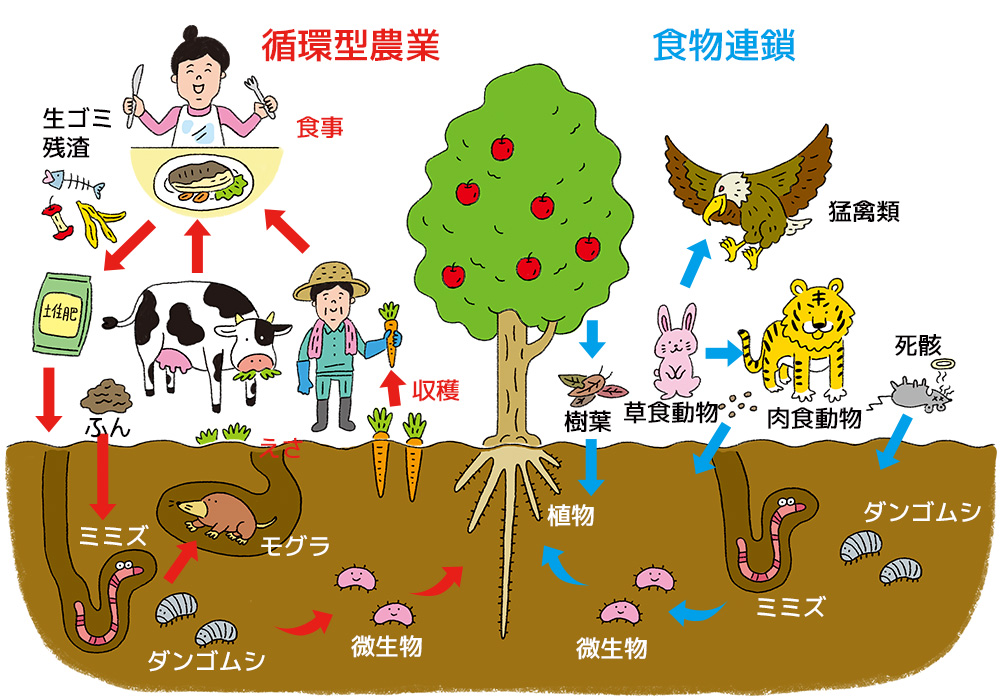

人間が収穫した食物を食べてしまうので完全な循環とは言いませんが、自然界の食物連鎖と同じように、循環型の農業に近いモデルが有機農業であるといえます。

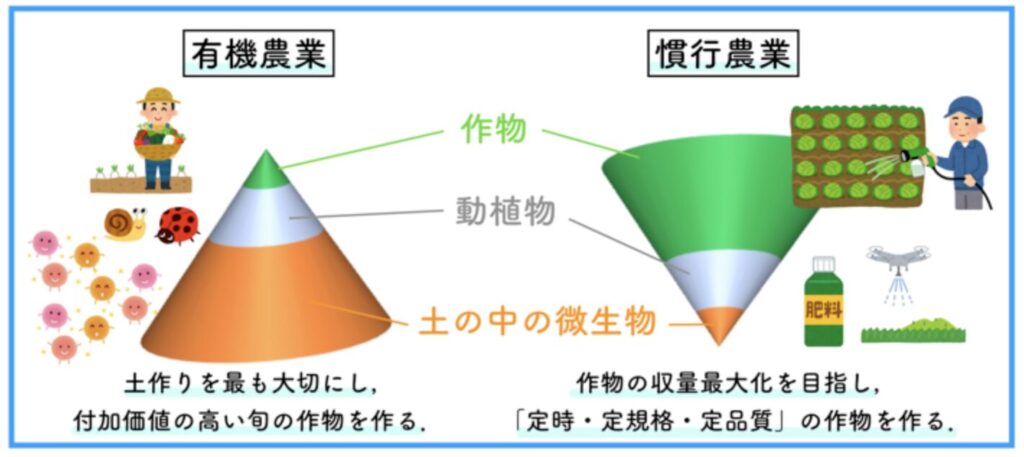

「慣行農業と有機農業は何が違うの?」

2つの農業の違いは、ただ単に農薬を使うか使わないかといったようなことではありません。上の図の通り、それぞれの農業の目的とするものが大きく違い、目的を叶えるための手段が変わっているということになります。詳しくは授業で解説します。

「有機栽培の技術」を身につけると起こる(であろう)いいこと一覧

運営事務局担当の所感をお伝えします。もちろん人によって違いはあると思います。

いいな、と感じるものが多い方は受講をご検討ください。

・自給自足の美味しく、健康な食生活に近づけられる

・太陽の下、作業をすることで、ストレス発散にもつながり、夜ぐっすりと眠ることができる

・有機栽培の基礎を学ぶことで、環境変化が激しい現代においても、「応用」で臨機応変に栽培ができる

・変化の激しい時代に、自分で食料を生産できるという技術を身につけられる

・四季の変化を感じ、自然には抗えない人間のちっぽけさを感じることができ、謙虚な気持ちになれる

・SDGsが求められるなか、地球への負荷がより小さい方法で栽培できる

・実際の「農」に触れることで、移住や田舎暮らしの解像度をあげられる

・見事な野菜を栽培し、子どもたちから羨望の眼差しで見られるようになる

・自然の速度に合わせた、ゆっくりな、でも豊かな農の時間を味わうことができる

・・・・

有機野菜づくり講座カリキュラム

有機栽培に最適な少量多品種の栽培技術を体得して、自給自足を実現することを目指します!

<座学>

畑まるごと土づくり栽培 を双方向のゼミ形式で、広く、深く学びます!

※下記カリキュラムはアウトラインで、参加する受講生の興味に合わせて内容は若干の変更の可能性があります。

春

| 3月 | 有機栽培の可能性と魅力 | ・世界が注目する有機栽培:慣行農業化する有機農業の未来 ・有機栽培の土づくりの基本と実践:土壌改造3年計画 |

| 4月 | 有機栽培の土づくりと育て方 | ・有機肥料と夏野菜の土づくり:微生物が支配する野菜の生育 ・夏野菜の性格と育て方:原産地でわかるコツ |

| 5月 | 夏野菜の仕立て方と生育診断 | ・果菜類の仕立て法:多収を目指す技と効果 ・野菜生育度の診断:見るポイントと対処法 |

夏

| 6月 | 猛暑と梅雨を乗り切る対策 | ・夏野菜が求める光と水:猛暑を乗り切る技を探る ・梅雨対策と雑草対策:過湿対策と雑草を生かす栽培法 |

| 7月 | 秋冬野菜の選び方と育て方 | ・秋冬野菜の性格と品種選び:品種選びのコツと裏技 ・残渣堆肥利用法:使い方とその効能 (残渣:野菜の収穫後に残る茎や葉、根、つるなどの廃棄物) |

| 8月 | 秋の土づくりと草生栽培 | ・循環型栽培のコツ:畑まるごと土づくり ・有機肥料と秋冬野菜の土づくり:草生栽培のメリット |

秋

| 9月 | 病気や害虫被害の対処法 | ・秋の病気や害虫被害:発見のコツと対策 ・無施肥栽培の可能性:生物多様性と微生物 |

| 10月 | タネの進化と花芽形成 | ・防寒対策と野菜の成長:花芽形成のメカニズム ・品種改良のメカニズム:タネの進化と独占 |

| 11月 | 冬に成長するメカニズム | ・寒さと味:寒さに耐えるメカニズム ・厳寒期の栽培:寒さを乗り切る対策 |

冬

| 12月 | 有機野菜おいしさの秘密 | ・野菜の栄養学:有機野菜が持つおいしさの秘密 ・野菜の保存法:長期収穫、タネイモ保存のポイント |

| 1月 | 厳寒期の菌活を学ぶ | ・緑肥栽培:冬も土を休ませない菌活 ・雑草を利用する栽培:雑草土壌診断 |

| 2月 | 耕さない栽培を深掘り | ・注目される不耕起栽培と微生物コロニー ・春いちばんの栽培法:簡易促成栽培 |

<実習>

個人の畑と、共同利用するみんなの畑の2種類の畑で実習いたします。

個人の畑

約20平米の区画で年間40品目を栽培できます。受講生に実際に栽培していただきます。授業後や授業のない日も自由に農作業できます。

もちろん採れたての有機野菜持って帰れます!自給自足生活の第一歩です。

栽培品目(40品目:予定)

春夏:春ジャガイモ、春ニンジン、トウモロコシ、エダマメ、カボチャ、ズッキーニ、トマト、ピーマン、ナス、キュウリ、オクラ、スイカ、インゲン、空芯菜、モロヘイヤ、メロン、落花生、ゴーヤ、長ネギ、サツマイモ、サトイモ、ショウガ、バジル、シソ 24品目

秋冬:秋ニンジン、キャベツ、ブロッコリー、秋ジャガイモ、大根、白菜、小松菜、イチゴ、カブ、春菊、ニンニク、レタス、ホウレン草、タマネギ、ソラマメ、エンドウ 16品目

みんなの畑

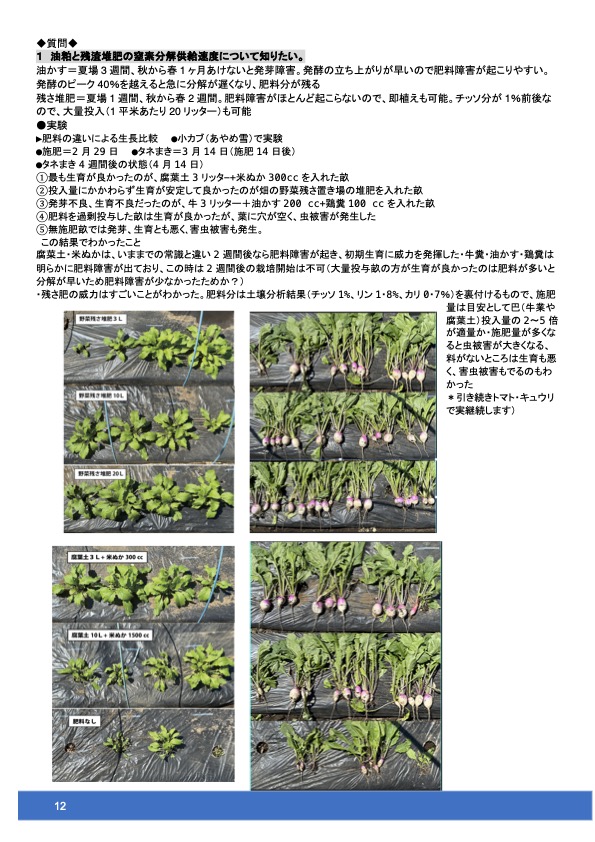

春夏は受講生全員で主要な野菜を植え付け、栽培方法を学ぶだけでなく、施肥の違いや仕立て方でどう生長に違いが出るかを実験栽培します。

秋冬も主要な秋冬野菜を植え付け、栽培法を学ぶだけでなく、栽培実験も続けます。さらに、野菜残さ堆肥やぼかし肥料を使った栽培、草生栽培も実践していきます。

授業のある1日の流れ

10:00〜12:00

座学で理論をお勉強

12:00 〜 13:00

お昼休憩 のち 畑へ移動

13:00 〜 15:00

畑で実習

15:00 〜

個人の畑のお世話など自由時間

お試し講義

(準備中)

募集要項

| 受講資格 | ・農業の経験は問いません。 ・農あるライフスタイルに興味がある方、検討している方 ・有機栽培、オーガニックに興味がある方 |

| 受講期間 | 2025年3月 〜 2026年2月の1年間 |

| 開催回数 | 年間22回(基本は月2回、厳冬期は月1回) ※後日、録画を共有します。欠席時や復習にお役立てください。 |

| 時間帯 | 土曜日 10:00 〜 15:00 頃 ※サマータイム予定 ※実習日・時間以外でも実習の畑への出入りは自由です。ただし、早朝時など近隣へはご配慮ください。 |

| 受講料 | 入会金 22,000円(税込)受講料 月額 44,000円(税込) ×12ヶ月

お支払いは、6ヶ月分をまとめて分割2回のお支払い ※振込手数料のご負担はお願いします <月額受講料に含まれるもの> ・ 基本月2回の座学授業と畑での実習授業 ・ 欠席時や復習のための動画視聴 ・ 授業以外での講師への質問(栽培なんでもOK) ・ 約 20平米の個人の区画利用。授業以外でも自由立入で作業可(もちろん、収穫物は持ち帰りください) ・ 来園が難しい時期での栽培管理サポート ・ 個人区画で栽培する野菜の種苗や栽培資材(独自の作付希望は、種苗費等ご負担ください) ・ 農具(スコップやクワなど)や有機質肥料 ・ 長靴や手荷物の保管代、(車利用の場合)駐車場代 ・ 卒業後のサポート |

| 定員 | 10名程度(定員となり次第、募集締め切りとさせて頂きます。) |

アクセス

| 座学会場 | 神奈川県横浜市青葉区389 |

| ■公共交通機関をご利用の場合 | ・東急田園都市線 青葉台駅 より東急バス 「青27系統(市が尾駅行き)」or「青28系統(桐蔭学園前行き)」に乗車し、 「常盤橋」にて降車 乗車時間7~8分 + 徒歩7~8分 ・東急田園都市線 市ヶ尾駅 より東急バス 「市43系統(桐蔭学園前行き)」or「青27系統(青葉台駅行き)」or「柿23系統(青葉台駅行き)」に乗車し、 「桐蔭学園入口」にて降車 乗車時間7~8分 + 徒歩5~6分 ・小田急線 柿生駅より小田急バス 「柿22系統(桐蔭学園前方面)」に乗車し、「桐蔭学園入口」にて降車 乗車時間7~8分 + 徒歩5~6分 |

| ■お車をご利用の場合 | 東京方面から 東名高速 横浜青葉ICから約10分(駐車場有5台) |

座学の会場

実習の畑

▼座学会場までの詳しい行き方(お車の場合)

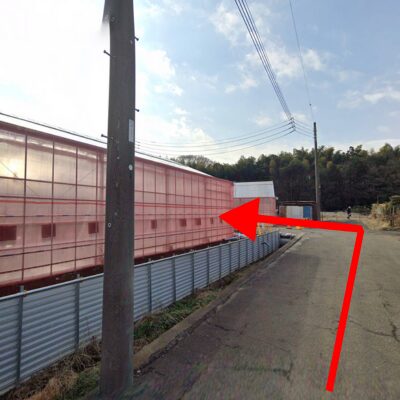

横浜上麻生線(県道12号線)「鉄小学校前」信号を鶴見川方面に入る

2つ目の角を右折

次の1つ目の角を左折

突き当たりの手前を左折すると到着です

▼座学会場までの詳しい行き方(バスをご利用の場合)

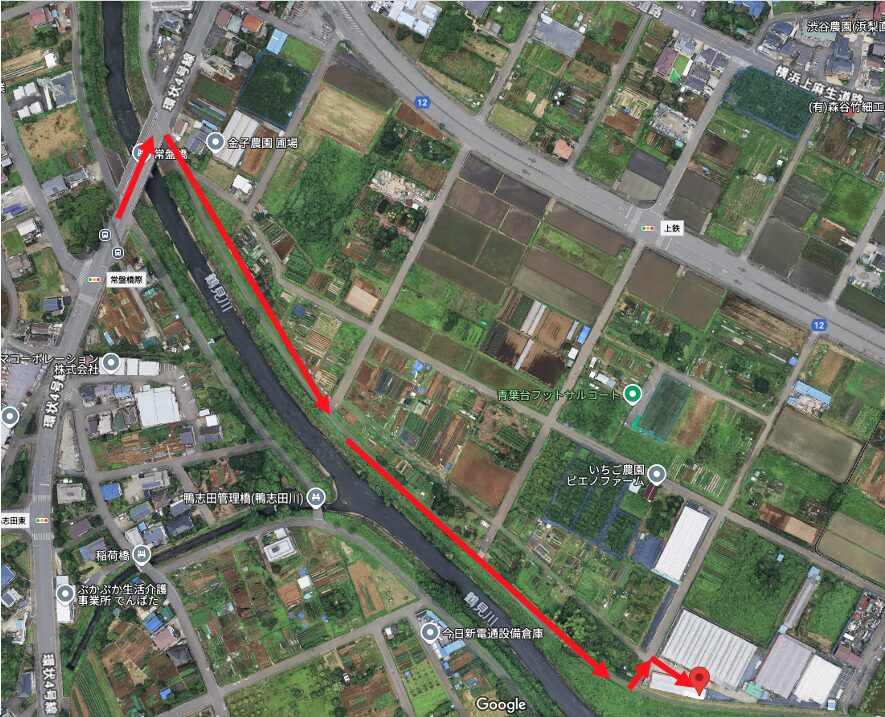

青葉台駅よりバス「常盤橋」にて降車された場合は、鶴見川沿いをお進みください。

市ヶ尾駅or柿生駅よりバス「桐蔭学園入口」にて降車された場合は、鉄小学校脇をまっすぐ鶴見川の方へお進みください。

青葉区鉄町 の町紹介

横浜市青葉区鉄町(くろがねちょう)は、青葉区の東部に位置し緑豊かで落ち着いた雰囲気エリアです。自然と調和した生活環境を大切にしながらも、田園都市線の青葉台駅や市ヶ尾駅線があり都心部へのアクセスが良い点が魅力の一つです。

また、鉄町からほど近い寺家町(じけちょう)は、横浜市内でも数少ない里山の風景を残している地域で、美しい田園風景や四季折々の自然を楽しむことができます。寺家ふるさと村では、散策や自然観察をはじめ、アートや手作り体験などもでき、訪れる人々に癒しと学びを提供しています。

「体験授業」先着順申し込み受付中!

25春開講のベストシーズン!